安全離職停看聽

文/耀南聯合法律事務所 主持律師黃冠中

農曆年節將近,不少上班族打算在年後領完年終獎金後,就向老東家提出辭呈,轉投競爭對手或其他領域、跑道,但勞工朋友們在離職時,尚須要注意以下幾點,以免與前公司鬧的不愉快,進而影響新公司對你的觀感。

預告離職期間及離職交接

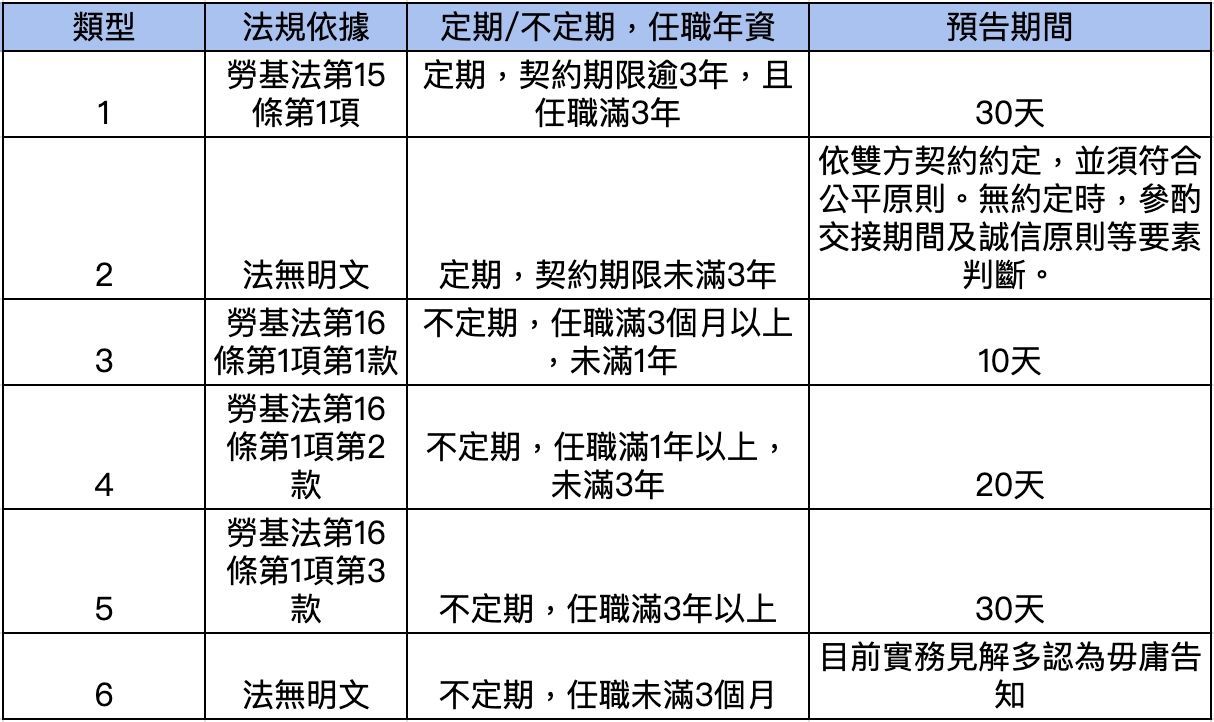

依勞動基準法(下簡稱勞基法)雖然沒有規定勞工在離職時,應以何種方式向原公司提出(可以口頭也可以書面,但在此建議還是以留下證明的方式為之,諸如:電子信件、電子通訊等文字訊息,以避免將來不必要之紛爭產生),且只要勞工的離職通知到達公司時,就生離職之效力,不用經老闆同意或核准,但外勞工在提離職時,應注意勞基法第15、16條規定,先就自身訂定之勞動契約為定期或不定期,再依任職年資的多寡,提前於一定期間內預告公司離職事項,相關的預告期間內容,可以參閱筆者整理的下列表格。

預告期間之起算時點係以勞工通知雇主之翌(隔)日(預告當天不計入)起算,並以日曆天數計算相關預告期間(包含假日),諸如:勞雇雙方之勞動契約為不定期,且勞工任職滿1年以上,未滿3年,則應提前20天預告,也就是說勞工預定要在1月31日離職,勞工應於同年度1月11日提出離職通知,方符合勞基法之要求。

另外勞基法雖就勞工於離職時,應如實完成交接手續,未有相關規範,但基於勞動契約的附隨義務,勞工於離職時仍應負有如實交接之義務,倘若勞工未如實交接者,致使雇主生有損害者,雇主得依民事求償程序,向勞工請求相關之損害賠償。於此,建議勞工朋友可以列出交接明細表,將目前手上的工作及業務內容、公司財物等資訊逐一詳實記載(諸如:日期、項目、進度、待辦事項等),並於交接予公司承接業務的人後由其簽署確認。

競業禁止/防挖角條款之限制

勞工於離職時,亦須注意與雇主間訂定的勞動契約有無競業禁止條款的約定,也就是離職後不得受僱或經營與原公司相同或類似之業務工作的相關勞動契約約定,但並不是所有的競業禁止條款均為合法有效,如果雇主訂定的競業禁止條款是在104年12月16日勞基法第9條之1規定訂定後,則須符合該條規定,方為有效,諸如須符合:「雇主有應受保護的營業利益」、「勞工擔任的職務有接觸或使用雇主營業秘密之情形」、「雇主應給付勞工每月因不從事競業行為所受損失之合理補償(不得低於勞工離職時薪資的百分之50,且足以維持勞工離職後競業禁止期間之生活所需)」、「禁止之期間、區域、職業活動範圍及就業對象,須合理」、「雇主須以書面與勞工訂定競業禁止,且禁止期間不得超過2年」等條件。

那如果勞動契約中的競業禁止條款是在104年12月16日前訂定者,依目前實務見解,認為雖無法直接適用勞基法第9條之1規定判斷競業禁止條款是否合法有效,但仍得依民法定型化契約作為解釋意旨,併參酌前開勞基法第9條之1規定之相同法理,而加以審認該禁業約款有無顯失公平之情形,因此,縱然勞雇雙方的競業禁止條款是約定在勞基法第9條之1訂定前,但勞工朋友仍係可注意該競業禁止條款有無顯失公平,而主張該競業禁止條款為無效,以解免相關的競業限制。

1對於定期勞動契約,勞工於契約期限屆滿前,不得任意離職,倘若離職者,除離職為不可歸責於勞工外,雇主得依雙方契約約定,向勞工請求損害賠償,臺灣臺北地方法院107年度北勞簡字第240號判決參照。

2對此,臺灣高等法院93年度上易字第489號判決,似乎認為勞工之離職應符合雙方契約約定,方毋庸負擔損害賠償。但筆者認為,隨著時間的推移、時空背景已有不同,,且基於勞基法保障勞工弱勢一方的精神,應認縱有契約約定,該契約約定仍應受公平原則之檢視,如果約定過於導向雇主者,似得參照勞基法為基本法之精神及民法第247條之1規定意旨,使該約定不生效力。

3臺灣士林地方法院110年度勞小字第32號判決、臺灣臺北地方法院101年度北勞小字第43號判決、臺灣彰化地方法院108年度彰簡字第203號判決。

4臺灣新北地方法院109年度勞簡字第75號判決、臺灣臺北地方法院104年度勞訴字第114號判決、臺灣新北地方法院民事判決103年度勞簡上字第43號參照。

5最高法院109年度台上字第1616號判決、最高法院109年度台上字第4號判決意旨參照。

最新資訊|News